Was hat Priorität: Das Denken, das Sein – oder etwas ganz was anderes? Die Frage nach solch Petitessen und Kabinettstückchen könnte man für tiefgründig halten. Oder gar für Philosophie. Es ist natürlich viel einfacher. Im wahrsten Sinne des Wortes.

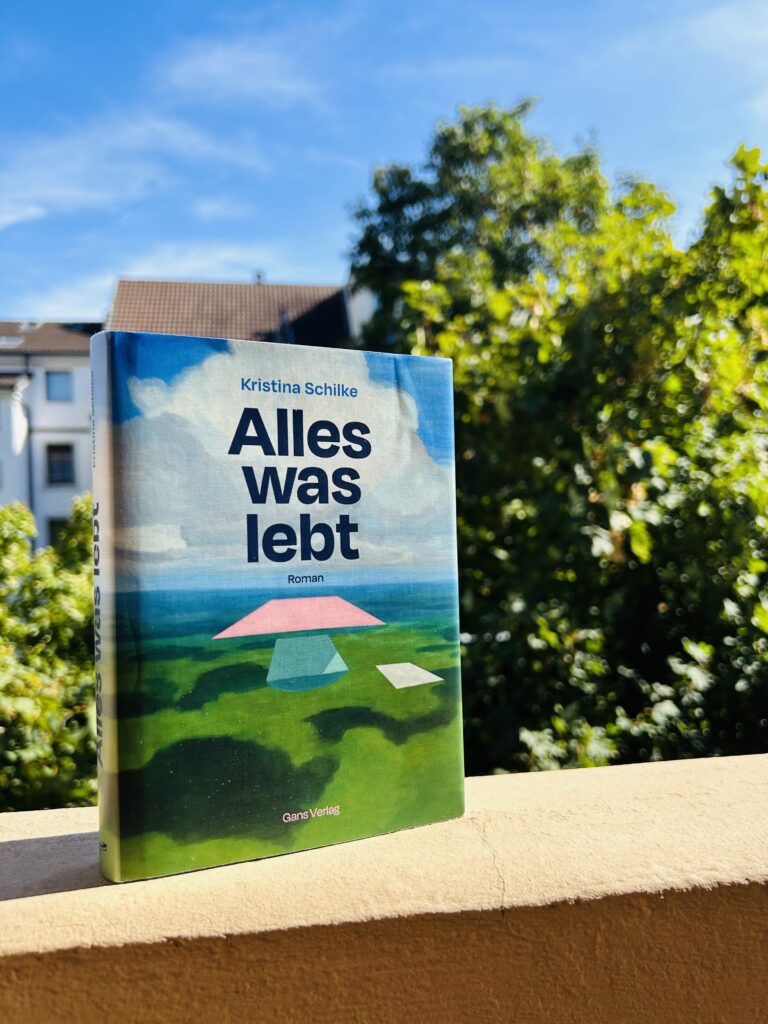

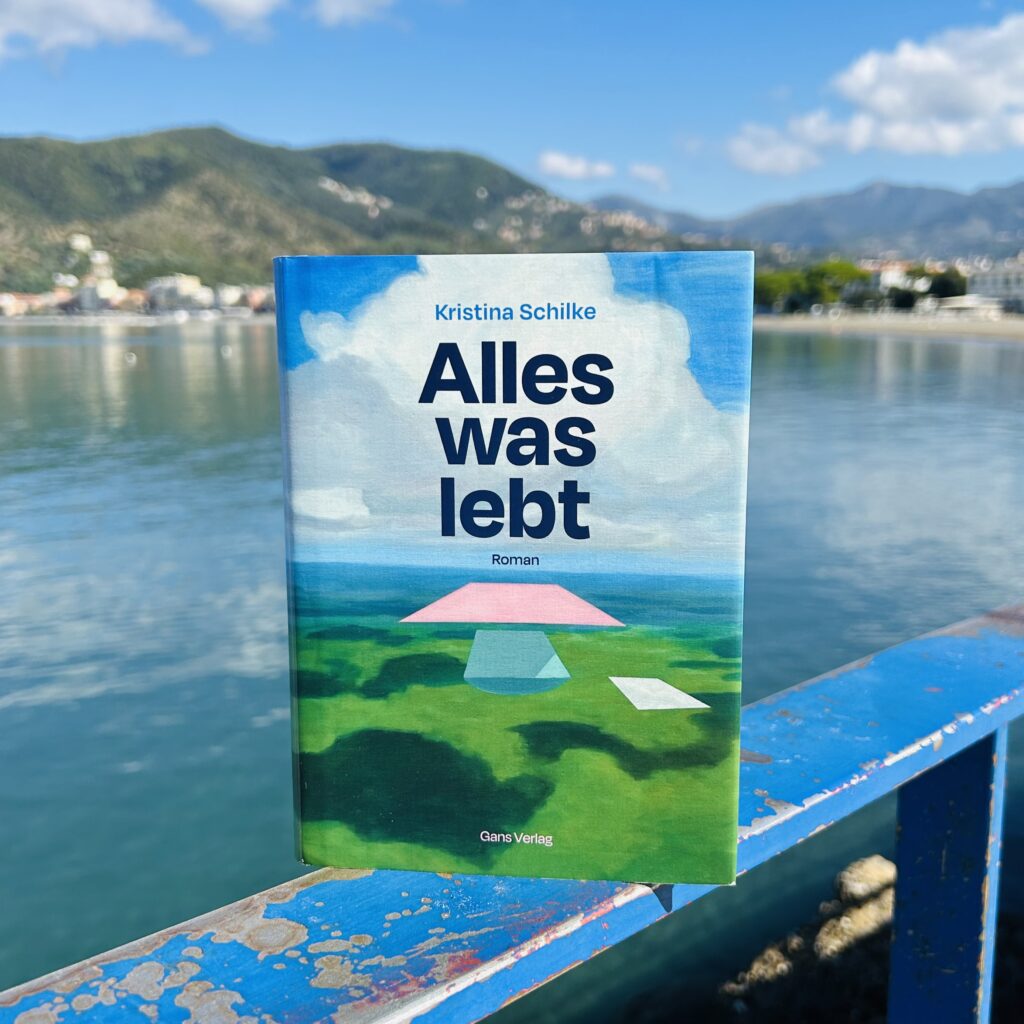

Worum geht’s? Um gute Bücher. In guten Büchern geht es immer um mehr als unser Bewusstsein. Nichts anderes zeigt der außergewöhnliche Roman „Alles was lebt“ von Kristina Schilke.

Karla Weißhaupt ist Anfang 40 und erbt das Haus ihrer Eltern. Was wie der Beginn eines Kammerspiels klingt, ist der Auftakt zu einem figurenreichen Roman im bayerischen Dörfchen Schönsee.

Karla Weißhaupt ist zwar eine Art Hauptfigur in diesem starken Debüt von Kristina Schilke. Erzählt wird der stimmige und feine Roman aber keineswegs nur aus ihrer Sicht. Schilke hat sich für eine Multiperspektive entschieden, die eine schwebende Wirkung erzeugt und zum Erzählten passt. Die Erzählinstanz schwebt, Inhalt und Form entsprechen sich. Denn Schweben, das ist auch die zentrale Irritation, die Karla im ererbten Haus erlebt: Im ersten Stock befindet sich ein Zimmer, in dem die Schwerkraft nicht gilt. Wer den Raum betritt, fängt einfach an zu schweben.

Ziemlich befremdlich. Ob etwa ein „gottverlassener Dämon hier hauste?“, fragt sich Karla (S. 24). Um dem Phänomen auf die Spur zu kommen, sucht sie das Gespräch mit einem Kaplan. Der Kirchenmann mit Namen Kirmeyer soll Licht ins Dunkel bringen. Der Kaplan ist nach Karla die erste Figur aus Schönsee, die auftritt – die Erfahrung des Schwebens bildet vice versa den Auftakt, um einen Blick auf das Leben der Schönseer Bürger zu werfen. Kaplan Kirmeyer hat als erster Vertreter aus Schönsee eine prominente Rolle in der Erzählwelt dieses Romans. Wie nutzt er sie? Wofür steht der gute Mann?

Der Kaplan tritt wesentlich materialistischer auf, als man es bei einem spirituellen Menschen vermuten möchte. Er scheint eher der Vertreter eines kapitalistischen Menschenschlages zu sein, da er beim Onlinebanking mehr ichverliebt als selig sein Vermögen betrachtet und sich dabei besinnungslos Süßigkeiten einverleibt. Das Geld, zu dem Kirchenmann Kirmeyer überraschend gekommen ist, möchte er nicht etwa spenden – wäre das bei einem Vertreter der Kirche zu viel erwartet? –, sondern für den eigenen Konsum nutzen. Was darfs denn sein, bitte? Nun, ein Flugzeug möchte sich der gute Mann kaufen. Manisch ist er diesem einen Gedanken verfallen. Nur dies beherrscht seine Gedankenwelt.

Während Schweben etwas ist, das den Wunsch nach dem zu vollenden scheint, „wofür der Mensch nicht geschaffen war: Fliegen“ (S. 41), verkümmert andererseits das Flugzeug, diese technisierte Version des Schwebens, in Schilkes Roman zum negativ konnotierten Gegenbegriff. Darin liegt die Bedeutung des geheimnisvollen Zimmers. Es ist das Schweben, nicht das Fliegen, das die Schwerkraft wirklich zu überwinden vermag und den Erzählreigen eröffnet. Also ist das Schweben das Echte und Einfache? Reales Sein statt Einbildung und Denken? Es sieht so aus. Zu dieser Interpretation liefert die Figur des Kaplans jedenfalls Anlass.

Noch für einen weiteren Gegensatz, nämlich den von Psyche und Physis, steht der Kaplan. Als es zum Gespräch mit Karla Weißhaupt kommt, stehen sich zwei Welten gegenüber. Karla hatte das Gespräch ursprünglich gesucht, weil sie dem Phänomen des Schwebens auf die Spur kommen wollte. Als sie das Gespräch in diese Richtung lenkt und den Kaplan fragt, ob er an Flüche glaube, kommen die beiden auf das Thema Exorzismus. Einer jungen Frau wurde in den 1970er Jahren von der Kirche vorgeworfen, besessen zu sein. Karla deutet eine mögliche Schuld der Kirche am Tod des Mädchens an. Ob es nicht etwas gegeben habe, fragt sie, das weder er noch jemand anderes erklären könne? Da beginnt der Kaplan vom psychischen Zustand der Frau zu reden: „Schizophren war das Mädel, das arme“ (S. 32), sagt er, verleibt sich die nächste Süßigkeit ein und nimmt wieder den „ruhigsten Seelsorgerblick“ (S. 33) an. Man hätte ihr nur was zu essen geben müssen, meint er, dann wäre sie noch am Leben.

Klingt gut. Trifft aber den Kern nicht. Für Karla ist mit dem Gespräch nichts geklärt, denn Hinweise zum Schweben hat sie immer noch nicht. „Sie verstand, dass Kaplan Kirmeyer ihr nicht helfen würde“ (S. 33).

Etwas Ähnliches ereignet sich ein paar Kapitel später. Als Lisa Seumer, Karlas Freundin aus Studientagen, das ominöse Zimmer betritt und ebenfalls zu schweben beginnt, versucht ihr Karla später einzureden, sie hätte sich das nur eingebildet. So landet die Freundin beim Therapeuten. Und als sie diesem davon erzählt, einigen sich beide schnell darauf, dass das Schweben nicht physisch war, nicht real passierte:

„‘Ich bin geschwebt‘, sagte Lisa und atmete aus. […] ‚Sie meinen, Frau Seumer, Sie dachten, dass Sie schwebten?‘ ‚Ja, natürlich. Tut mir leid. Ich dachte, ich würde schweben. Ich dachte es‘“ (S. 120-121). Aus dem realen Schweben wird ein gedachtes – was der guten Frau eine Krise und ein paar Medikamente beschert.

Wenn die Romanwelt mit dem Schweben eröffnet wird und Schweben innerhalb des Kosmos‘ des Romans real ist, hat die Physis dann nicht die Priorität gegenüber der Psyche? Die erzählende Literatur bietet zwar Einblicke in das Bewusstsein von menschlichen Figuren und vermittelt wie keine andere Empathie. Das ist nichts Neues. Aber Literatur ist erst dann gut, wenn sie mehr schafft. Wenn sie vom Leben erzählt und nicht von der Vorstellung davon. Literatur ist, wenn sie gut sein will, ein Training für die Realität und keine Flucht davor.

Genau deswegen ist „Alles was lebt“ ein starker Roman. Karla steht auf der Seite der Physis und erlebt etwas Reales in Raum und Zeit. Kaplan Kirmeyer hingegen steht „nur“ für die Psyche. Das bietet Anlass zu einem kleinen Seitenhieb: Die Kirche darf sich die Frage gefallen lassen, warum sie sich so sehr auf die Seelsorge konzentriert und ihren Kern: Sein, Physis und Mystik außer acht lässt. Wer sich dem Subjektivismus verschreibt, der Lust am Ich und der Kaufmannslogik von Geben und Nehmen, braucht sich über seinen sinkenden Stern nicht wundern. Gibt die Kirche ihren Kern auf, wird sie nicht mehr benötigt. Und in der Literatur? Hat da nicht immer das Sein die Priorität? Ob es nun das Unbewusste in der erzählenden Literatur ist oder die gegenständliche Welt in der experimentellen Literatur.

Körperlich wird es im Buch noch in anderer Hinsicht. Denn wie verletzlich der Mensch ist, weil er nicht zum Fliegen gemacht ist – gerade davon erzählt dieser wundervolle Roman. Beispielhaft dafür steht die Szene, in der Karla „überlegte, dass Menschen zwar Brücken bauten und Satelliten durch das All kreisen ließen, aber als Kinder weinten sie, […] rannten wie von Sinnen durch die Gegend und zerbrachen ständig irgendwelche Sachen“ (S. 60).

Dieser Gedankengang wird elegant fortgeführt durch leitmotivische Körperbeschreibungen. Die Fuß-Metaphorik, die den ganzen Roman durchzieht, steht für die körperliche Verfasstheit des Menschen und als Gegenbild zum Schweben meint sie Bodenhaftung, Bodenständigkeit oder einfach, dass wir sprichwörtlich auf die Erde gefallen sind.

Beispielhaft spiegelt eine Person aus Karlas Nachbarschaft, Marianne, mit ihrem kinderreichen Haushalt die Verletzlichkeit und Hinfälligkeit des Menschen. Bei ihr waren sie nicht selten zu sehen, „all die verletzten Erwachsenenfüße, die auf Matchboxautos und Legosteine getreten waren“ (S. 74). Eine weitere Nachbarin ist schwerer verletzt und „humpelte auf Krücken aus dem Haus. Ihr Knöchel war nicht mehr eingegipst, sondern bandagiert, wodurch er nicht mehr so einen Gegensatz bildete zu ihren nicht gerade formschönen Beinen“ (S. 67).

Mit zahlreichen Verletzungen wird das Leitmotiv auf den unterschiedlichsten Ebenen durchgespielt. So beginnt mit dem Körperteil auf Bodenniveau auch die Erfahrung des Schwebens: „Karla begann vorsichtig ihren besockten rechten Fuß über die Türschwelle zu strecken. Nach wenigen Zentimetern spürte sie den sanften, aber hartnäckigen Sog nach oben. Karla zog den Fuß zurück. Auf einmal aber sprang sie über die Schwelle hinein. Ihre Füße kamen nicht mehr dazu, den Boden zu berühren“ (S. 25). Penibel wird auch beschrieben, wie Karla nach dem Einzug ins Haus morgens aufsteht: „Karla scharrte mit ihren nackten Füßen auf den plattgetretenen Fasern des Teppichläufers. Irgendwann hielten die Füße still. Die Sohlen mit der leichten Neigung zum Plattfuß legten sich auf den Teppich. Kurze Zeit später stand Karla auf“ (S. 17).

Das Leitmotiv reicht vom Versuch, bei einer Fahrt mit dem Schiff Gleichgewicht zu finden – mit „seinen Füßen glich David das sachte Schwanken des Dampfers aus“ (S. 180) –, bis hin zu Modefragen: „In diesem Haus musste man sich die Schuhe nicht ausziehen. Es war sogar besser, sie anzulassen. Frau Rührlich in Korksandalen, Karla Weißhaupt in Römersandalen […] bewegten sich nicht von der Stelle“ (S. 80).

Der Weg von der Bodenhaftung zur Beerdigung ist nicht weit. So gibt es in diesem Down-to-Earth-Roman mehrere Todesfälle zu beklagen. Als die Figur Stephanie zum letzten Mal ihre im Sterben liegende Freundin besucht, stellt sie sich vor, „dass sie leise die Tür öffnete, nach unten ging, das Auto ihrer Eltern hier stehen ließ und einfach zu Fuß nach Hause lief“ (S. 205). Bei der folgenden Beerdigung trägt sie neue Schuhe: „Die schwarzen Ballerinas, die sie auf die Schnelle gekauft hatte, weil ihre Mutter darauf bestand, dass niemand auf Beerdigungen Sandalen trug, drückten sie blutig“ (S. 210).

Gegen Ende des Romans verletzt sich auch Karla ihren Knöchel. Da hatte es dann auch sie ereilt.

Allein schon das zentrale Leitmotiv des Buches zeigt: Dem Blick auf das Leben der sogenannten kleinen Leute entspricht in „Alles was lebt“ eine Sprache, die aufs Detail achtet. Und diese detailverliebte Sprache ist das vielleicht Schönste in diesem Roman. Wie nichts anderes zielt sie auf Tod und Verletzlichkeit des Menschen.

Beispielhaft für den Blick aufs Detail steht eine recht betagte Person aus Schönsee, Frau Rührlich. Seit sie dem Tod von der Schippe sprang, weiß sie die Kleinigkeiten zu schätzen: „So war es, das Leben, man achtete auf Kleinigkeiten, bis man verstand, dass sie das große Ganze ausmachten“ (S. 78). Diese Poetik des genauen Blicks legt Schilke einer 98-Jährigen in den Mund, die ein scherzhaftes Gespräch zwischen zwei Pflegern beobachtet und darin den Sinn des Lebens erblickt: Denn „dieser schäkernde Blödsinn, war ein Grund weiterzuleben. Wenigstens noch ein bisschen. Es hörte nämlich niemals auf. Das Kleinliche, Leichtsinnige, Gemeine, Verliebte, Drängende, Eitle an den Menschen. Und das war gar nicht so schlecht“ (S. 94).

Stark ist der Roman überall da, wo es in den Beschreibungen sinnlich wird. Wie schön lesen sich Sätze wie: „Dann behielt sie von der Limonade etwas im Mund, bis die Kohlensäurebläschen die Innenseiten ihrer Wangen betäubten“ (S. 64). Schilkes Schreibkunst hat manchmal etwas von einem Stillleben, wenn „zwei matt glasierte, nicht ganz runde Amerikaner“ (S. 23) beschrieben werden. Und als eine Figur die Nachricht vom Krebs im fortgeschrittenen Stadium erreicht, wird auch die Wahrnehmung kleinteilig: „Das Fernsehbild spiegelte sich auf dem Chromständer des Ventilators“ (S. 191). Der Sprung von der Schreckensnachricht zur Wiedergabe eines Details ist einfach nur großartig – genau so nimmt man wahr.

Leitmotivik, Sprachkunst – all dies zeigt: Mit dem Schweben hat Schilke nichts Hölderlinisches oder Überhöhtes im Sinn. Das Überwinden der Schwerkraft verdeutlicht vielmehr die Hinfälligkeit des Menschen, das Schweben macht die Bodenständigkeit und die Verbundenheit mit der Erde sichtbar.

Bei all dem Detailreichtum bleibt das Buch trotzdem fragmentarisch – und das ist ein weiterer Pluspunkt. Die Biografien der Einwohner Schönsees werden nur im Anschnitt bzw. andeutungsweise gezeigt. Genauso bleibt trotz des Realismus des genauen Blicks vieles zeichenhaft (was an die metaphysische Logik der altniederländischen Malerei erinnert). „Die Stelle auf dem Asphalt, wo die Katze gesessen hatte, wies einen kleinen länglichen Blutfleck auf. Die Beute […] war schon längst weg. Der Fleck war noch da“ (S. 36). Der Fleck als Zeichen der Abwesenheit.

Das Schweben – und überhaupt das Zimmer, in dem dieses seltsame Phänomen eines ‚wahren Fliegens‘ zu erleben ist – ist nach seiner Entdeckung auffallend unterrepräsentiert. Von Kapitel zu Kapitel zeigt sich, dass etwas anderes viel wichtiger ist. Und das sind die Beziehungen der Menschen untereinander. Auf den 280 Seiten des Romans ergeben sich immer wieder ganz unerwartete Verknüpfungen. Nicht das Schweben – das Netz, das die Menschen miteinander bilden, ist das eigentliche Thema des Romans.

Einen ersten Eindruck davon erhält man, als in der Luft ein Flugzeug über der Wohngegend auftaucht, die sich durch Tristesse auszeichnet. Hier, wo der tägliche Haushalt der größte Aufreger ist und auf der Straße kein Leben stattfindet, stürzt am Horizont ein Flugzeug ab. Der Vorfall vom Selbstmord des Piloten treibt die Nachbarn auf die Straße – sie kommen ins Gespräch miteinander.

Mit dem Sturz auf die Erde wird auch das Netz der Menschen untereinander sichtbar. Überhaupt: In vielen Kapiteln des Romans stirbt jemand. Zugleich treten häufig Kinder und damit der Nachwuchs auf. Man bekommt ein Gefühl für Entstehen und Vergehen. Ein erzählerischer Kunstgriff, der an alttestamentarische Bibelstellen erinnert. Biblische Ausmaße nimmt „Alles was lebt“ etwa in jenem Kapitel an, in dem das Enkelkind der Nachbarin einer Schwester, die bereits im Kindesalter gestorben war, zum Verwechseln ähnlichsieht.

Ähnliche Effekte stellen sich ein, wenn nicht aus Karlas aktuellem Bewusstsein heraus erzählt wird. In einem Kapitel wird sie als 11-Jährige versehentlich entführt. Das Auto ihres Vaters wurde geklaut – Karla lag auf der Rückbank – schon war sie Entführungsopfer. Das Kapitel namens „Night Life“ macht wie viele andere auch die Nachtseite und das Schattenleben der Menschen aus Schönsee wahrnehmbar. In einem anderen und sehr intensiven Kapitel erscheint Karla in der dritten Person – nach dem Romananfang ein befremdlicher Effekt, weil es wirkt, als würde jemand in seinem eigenen Leben auf die Bühne kommen und eine Episode mitspielen. In der Mitte des Romans lernt Karla David kennen, ein Lehrer an der Schule, in der sie früher selbst als Schülerin war – auch so ein geheimes Band, das Menschen verbindet.

Das Haus mit dem ominösen Zimmer hat Karla von ihren Eltern geerbt. Dass der Roman mit einem Erbe beginnt, ist sicher kein Zufall. Jedes Leben steht auf den Schultern der Vorfahren und ist in diesem Sinne ein Erbe. Zugleich hat Karla bereits in diesem Haus in ihrer Kindheit gelebt. Dieses überzeitliche Immer-schon prägt die gesamte Erzählanlage.

Wie gefährdet das Verflochtensein der Menschen untereinander ist, zeigt sich, als ins Haus von Frau Rührlichs Tochter Annette eingebrochen wird. Mit den privaten Gegenständen sind die Erinnerungsstücke weg und damit die Zeichen des Verbundenseins mit anderen Menschen. Auch hier zeigt sich, welch große Rolle Zeichenhaftigkeit im Roman spielt. Im gesamten Buch gibt es immer wieder Verweise auf Sprache. Ein Kapitel heißt „Wort des Tages“ und das entsprechende Wort lautet Parlatorium – der Raum in einem Kloster, in dem gesprochen werden darf, während sonst überall das Schweigegebot gilt. Auch das vorletzte Kapitel mit dem Titel „Hotelbibliothek“ verweist auf die Buchkultur, verrät besonders wenig und gibt sich im Gegenteil andeutungsreich. Im letzten Kapitel schließlich rückt Karla wieder in die dritte Perspektive und scheint kaum noch vorhanden – jedenfalls nicht mehr als verlässliche Erzählinstanz. Auch hier mehr Andeutung als Bericht.

Zeichenhaft auch der Romananfang. Da findet Karla im Haus der Eltern eine tote Maus. „Was die Qual der letzten Mäusestunden am meisten verriet, waren Schnauze, Ohren und Pfoten“ (S. 9). Verweise auf Vorhergehendes und ein abgelebtes Leben bilden den Auftakt zu diesem Buch. Kurz darauf kaufte Karla eine Lebendfalle. Und – Symbol, Symbol – das Haus selbst erweist sich für sie als Lebendfalle. Sogar den Raum, in dem die Schwerkraft nicht gilt, entdeckt sie mit der Lebendfalle in der Hand, weil sie dort eine gefangene Maus in die vermeintliche Freiheit entlässt. Schon da bemerkte Karla von sich selbst, „dass sie feststeckte“ (S. 19) in ihrem Leben.

Dass am Ende mit starker Aschensymbolik der zeichenhafte Charakter des Romans noch betont wird, ist dann schon kein Wunder mehr. Und man muss vermuten, dass Karla damit zu tun hat. Aufgelöst wird es nicht. Doch wenn sie in vollendeter Innerlichkeitsmetaphorik wie ein Mönch dasteht und lächelt, darf man genau das vermuten. Das Kapitel deutet es auch an: „Karla verstand, dass sie gefangen war. Wie lange schon?“ (S. 255), womit der Bogen geschlagen wird zum Anfang des Romans: „Es kam ihr vor, als ob sie in ihren vierzig Lebensjahren sehr viel gewartet hatte“ (S. 17).

Wie mit der Asche nur noch ein Zeichen übrigbleibt, so ist auch das Schweben nur ein Zeichen, und zwar dafür, wie und wo wir unser Leben verbringen. Verletzlich auf der Erde – und anschließend darunter. Darin liegt der Realismus von Schilkes Buch. Von oben sieht man die Erde und die conditio humana. Dieser Blick öffnet mehr als materialistische Höhenflüge es könnten.

Andeuten und Verschweigen – dazwischen changiert Schilke ganz gut. Zwischen den Zeilen fängt der Roman an zu schillern und zu schweben. Dass die Bedeutung des Erzählten gerade gegen Ende in der Schwebe bleibt, bekommt dem Buch sehr gut. Inhalt und Form stimmen in solchen Momenten miteinander überein.

Wie sehr das Lektorat allerdings genau hingeschaut hat, muss an manchen Stellen offenbleiben. Ob Frau Rührlich „im neunten Lebensjahrzehnt“ war (S. 79), als sie mit 93 Jahren einen Kreislaufkollaps bekommt – oder nicht eher schon im zehnten – sei dahingestellt.

Es ist paradox: Schweben ist nur ein Konstrukt. Doch es lenkt den Blick auf unser Leben auf der Erde. Die Erde, und nicht das Denken, hat somit das letzte Wort. „Alles was lebt“ zeigt, was es bedeutet, dass wir bei der Geburt „auf die Welt kommen“. Dass bei Schilke ein Fluglehrer ausgerechnet Natalino heißt, ist dann auch keine Überraschung mehr in diesem so lehrreichen wie zauberhaften Roman.